心腔內超聲(intracardiac echocardiography, ICE, 又名心腔內超聲心動圖)指在導管的頂端安置超聲探頭,經由外周血管輸送至心腔內部,可直視心臟、大血管,是利用經外周血管送入心腔的超聲探頭對心臟及其鄰近組織進行實時高質量成像和(或)血流動力學測定的超聲成像技術。

添加微信好友, 獲取更多信息

復制微信號

隨著心臟介入操作的日益普及和手術的復雜性增加,對術中成像的要求越來越高,心腔內超聲心動圖因具有實時成像、實時監測術中并發癥以及良好的耐受性等優點,非常符合這些介入操作的要求,由于沒有X射線,可以反復操作、全程可視、精確顯示局部解剖結構和心臟血流信號、血流速度等特點,使得心腔內超聲越來越多地用于多種類型的心臟介入操作。

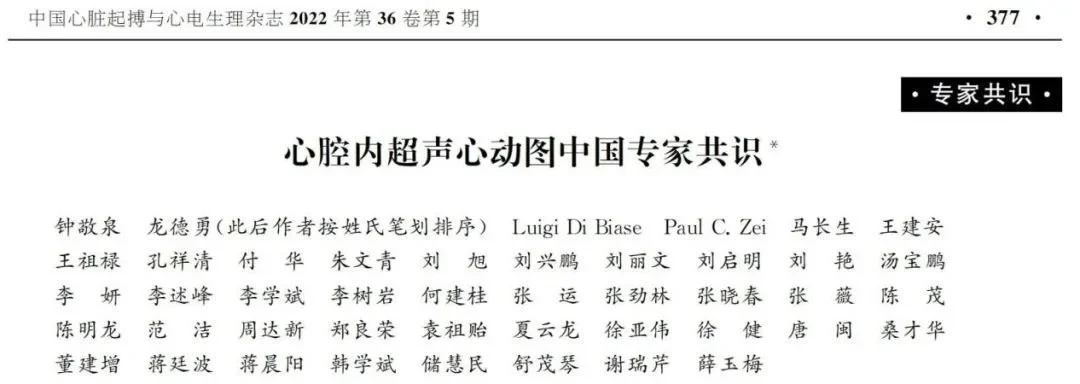

鑒于國內外尚缺乏相關指南和專家共識,由來自教育部和國家衛健委心血管重構與功能研究重點實驗室的張運院士團隊牽頭,組織全國介入性心臟病和心臟超聲相關領域的一線專家,經過執筆專家和審稿專家的共同努力,后又邀請兩位美國專家加入,反復醞釀,幾易其稿,2022年10月6日,由山東大學齊魯醫院(青島)心內科鐘敬泉/張運教授等領銜撰寫的《心腔內超聲中國專家共識》英文版在國際期刊Frontiers in Cardiovascular Medicine雜志(中科院二區,五年影響因子6.22)發表。該共識為全球首個心腔內超聲的專家共識,旨在進一步推廣心腔內超聲在臨床上的規范應用,增加手術成功率、減少并發癥、操作者更容易跨越學習曲線,以期進一步完善心血管病的介入診療流程。該專家共識的中文版也將于2022年10月25日在《中國心臟起搏與心電生理雜志》發表。

教育部和國家衛健委心血管重構與功能研究重點實驗室、山東大學齊魯醫院心內科、山東大學齊魯醫院(青島)心血管中心鐘敬泉教授為該專家共識的第一作者,教育部和國家衛健委心血管重構與功能研究重點實驗室為該專家共識的第一作者單位和第一通訊作者單位。